Mindener Domschatz

|

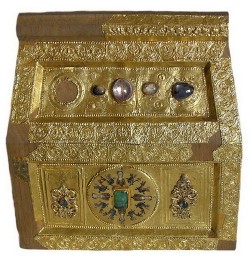

Der Petrischrein stammt

aus dem 11. Jahrhundert

|

Das ehemalige Bistum Minden (799-1648) hat eine reiche Geschichte. Viele der insgesamt 60 Bischöfe verfügten über einen großen kirchlichen und staatlichen Einfluss und standen in engem Kontakt zu den deutschen Kaisern und Königen. Aus diesen Verbindungen, die weit über die Staatsgrenzen hinausgingen, konnten viele Reichtümer und Schätze gesammelt werden.

Oft erwuchsen sie aus Schenkungen und Stiftungen, oft beruhten sie auf der Förderung der Goldschmiedekunst im eigenen Land. Verzeichnisse über Kunstgegenstände aus der alten Zeit liegen nicht vor. Den mittelalterlichen Menschen waren die Reliquien wichtiger als deren Gefäße - und mögen sie noch so kunstvoll gearbeitet gewesen sein.

Leider sind viele Kostbarkeiten im Laufe der Geschichte durch Kriege, Raub, Feuersbrünste oder auch durch Einschmelzen verloren gegangen. Vor allem der verheerende Brand des Mindener Domes im Jahre 1062 muss viel zerstört haben. Dennoch konnten auch aus der vorreformatorischen Zeit so viele Schätze gerettet werden, dass die Mindener Domschatzkammer sich zwar als ein kleines, aber mit äußerst wertvollen Exponaten ausgestattetes Museum einen Namen gemacht hat.

Die ersten Chronisten, die über einige vorhandene Schätze berichten, sind der Dominikaner Hermann von Lerbeck (um 1345-1410/1415) und der Domherr Heinrich Tribbe (um 1410-1464). Im Jahre 1683 hat im Auftrag des Großen Kurfürsten der preußische Beauftragte für das Fürstentum Minden, Joachim Martin Unverfährt, ein offizielles 417 Seiten beschriebenes Inventar des Domkapitel-Archivs erstellt. Einige wertvolle Exponate wie die Mitra aus der Zeit um 1400 und die bedeutende Chormantelschließe des Goldschmieds Reineke vom Dressche aus Minden (1484) wurden in das Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz - nach Berlin geschafft.

|

Das Löwenaquamanile wurde

im 12. Jahrhundert gefertigt

|

Obwohl nach einem Wort von Friedrich Schiller die Kunst Transparenz stiftet, war es früher nicht üblich, Kunstgegenstände öffentlich auszustellen; sie wurden in mehr oder weniger sicheren Schränken der Sakristei oder in anderen geeigneten Räumen aufbewahrt und für den gottesdienstlichen Gebrauch hervorgeholt. Das gilt vor allem für das liturgische Gerät und die Paramente. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Minden zunächst im Westwerk des Domes, ab 1980 beim Bau des Gemeindezentrums Haus am Dom auch eine Schatzkammer von Heinz Micheel, Köln, eingerichtet.

Entsprechend der ursprünglich missionarischen Ausrichtung des neugegründeten Bistums Minden zur Bekehrung der Sachsen stand die Verehrung der Reliquien im Vordergrund. Viele Reliquiare der Schatzkammer heben deren religiöse Bedeutung hervor. Auch die zahlreichen Gräber im Dom, die bei den Ausgrabungen nach der Zerstörung 1944/45 und dem sich anschließenden Wiederaufbau freigelegt wurden, förderten eine Fülle von Reliquien und Gebeinen zutage.

Propst Josef Parensen (1937-1966) hat sie alle gesammelt, Propst Wilhelm Garg (1966-1987) hat sie durch die Professoren Dr. Hengst und Dr. Brandt identifizieren lassen, Propst Paul Jakobi (1988-2004) hat sie in neu geschaffenen Reliquiengräbern neben dem Heilig-Geist-Altar würdevoll beigesetzt. Unter diesen Reliquien befindet sich auch das Haupt der heiligen Sophie von Minden, einer römischen Märtyrerin, das Papst Leo Ill, wahrscheinlich im Jahre 799 in Paderborn Kaiser Karl dem Großen als Geschenk aus Rom mit nach Minden gebracht hat. Es wird berichtet, der Papst habe in Minden vor diesem Haupt die heilige Messe gefeiert.

Vor der Zerstörung des Domes 1945 befanden sich die meisten Reliquien in einem großen Reliquienschrank im Hochchor des Domes, von dem noch eine Tür in der Schatzkammer erhalten und zu sehen ist. Der aus der Barockzeit stammende und mit der Jahreszahl 1663 versehene gesamte Eichenschrank hatte eine Höhe zwischen 4,50 und 4,80 Metern, eine Breite von etwa 3,50 Metern und eine Tiefe von etwa 80 Zentimetern. Die noch vorhandene Tür bildete die obere, linke von sechs Türen dieses großen Schranks. Auf ihr wird die mehrfigurige Grablegung einer Frau dargestellt, deren Haupt gesondert getragen wird. Die Szene ist auf Kupferblech gemalt. Die dargestellte Heilige ist nicht zu identifizieren.

|

Die Reliquienbüste

des heiligen Petrus

|

Parallel zur Verehrung der Reliquien entwickelte sich selbstverständlich auch eine Goldschmiedekunst, aus der wertvolle Schreine und Reliquiare hervorgegangen sind. Die in der Mindener Domschatzkammer befindlichen Gefäße bilden einen Schwerpunkt dieses Museums.

Die andere wichtige Abteilung der Schatzkammer umfasst liturgische Geräte vor allem aus der 850-jährigen Geschichte des ehemaligen Bistums Minden. Der Besucher darf sich auf ganz alte Kunstgegenstände aus dem 11. Bis 13. Jahrhundert freuen. Neben der romanischen Zeit sind auch die Kunstepochen der Gotik und des Barock mit kostbaren Exponaten vertreten.

Aus der jüngeren Geschichte sind vor allem die bischöflichen Insignien des Paderborner Weihbischofs Dr. Paul Nordhues, der mit der Domgemeinde Minden und ihren Pröpsten während seiner priesterlichen und bischöflichen Tätigkeit persönlich eng verbunden war, zu nennen. Bereits 1990, 14 Jahre vor seinem Tode, hat er alle seine Bischofsinsignien der Mindener Domschatzkammer als Stiftung vermacht.

Neben den Reliquiaren und dem liturgischen Gerät ist eine dritte Abteilung wertvoller Kunstgegenstände zu nennen: die Kreuze, an der Spitze das berühmte Mindener Kreuz (1070/1120). Viele Besucher kommen von weither, um diesen Gekreuzigten zwischen Tod und Leben zu betrachten. Aber auch andere Kreuze aus der gotischen und jüngeren Zeit verdienen wegen ihres künstlerischen Gehalts hohe Beachtung.

Zurzeit planen der Dombau-Verein Minden und die Domgemeinde die Neugestaltung der Mindener Domschatzkammer. In Zusammenarbeit mit namhaften Museumsarchitekten und Wissenschaftlern wird das Vorhaben entwickelt, das die Schätze der Kammer unter den aktuellen museumsdidaktischen Aspekten in einem ganz neuen Licht präsentieren wird.

* Dieser Text basiert auf einem Vorwort von Propst i. R. Paul Jakobi für das Buch "Der Mindener Domschatz - Zeugnisse christlicher Kunst" (2005) und wurde von Hans-Jürgen Amtage bearbeitet und aktualisiert.